こんにちは!

7月にミニチュアシュナウザーの子犬をお迎えして、最近の週末は一緒に遊ぶのが何よりの楽しみになっているキッシーです。

最近は「読書」を意識的に増やしています。

仕事で仕様書を読む・書く機会が増えてきたこともあり、語彙力・読解力・思考力を鍛えたいと思ったからです。

幸い、ルトラには「書籍購入制度」というありがたい福利厚生があり、

スキルアップや成長のための自己啓発本などを購入すると会社が補助してくれます!

私は主に電子書籍で購入することが多いので、Kindleを使って読んでいますが、読書を続ける中でひとつ課題も感じるようになりました。

それが――“自己啓発本の読んで終わり”問題です。

自己啓発本の“読んで終わり”問題

こんな経験はありませんか?

- 読んだ直後は覚えているのに、数日後には内容を忘れてしまう

- 読んだ内容を実践しようとしても、結局やらずじまいになる

……わたしは結構あります。(たぶん結構みんな、あるあるだと思う)

なぜだろう?と考えたときに、「腑に落ちていないまま読んで終わってしまっている」ということに気づきました。

そこで、「読んだ内容をしっかり理解し、後から振り返れるようにしよう」と、

メモ帳やノートに書きながら読む方法を試してみたのですが

正直、「書くのがめんどくさい」と続かず……

もっと手軽に・効率よく内容を整理して振り返る方法はないかなと思い、調べていたところ、

「Kindle × Obsidian × NotebookLM」という組み合わせにたどり着きました!

この方法を使えば

インプット(Kindle) → 整理(Obsidian) → アウトプット(NotebookLM)

という流れを構築することできるということと、NotebookLMでアウトプット内容を支援してもらうことができるということなので、実際に導入してみました!

ObsidianとNotebookLM とは?

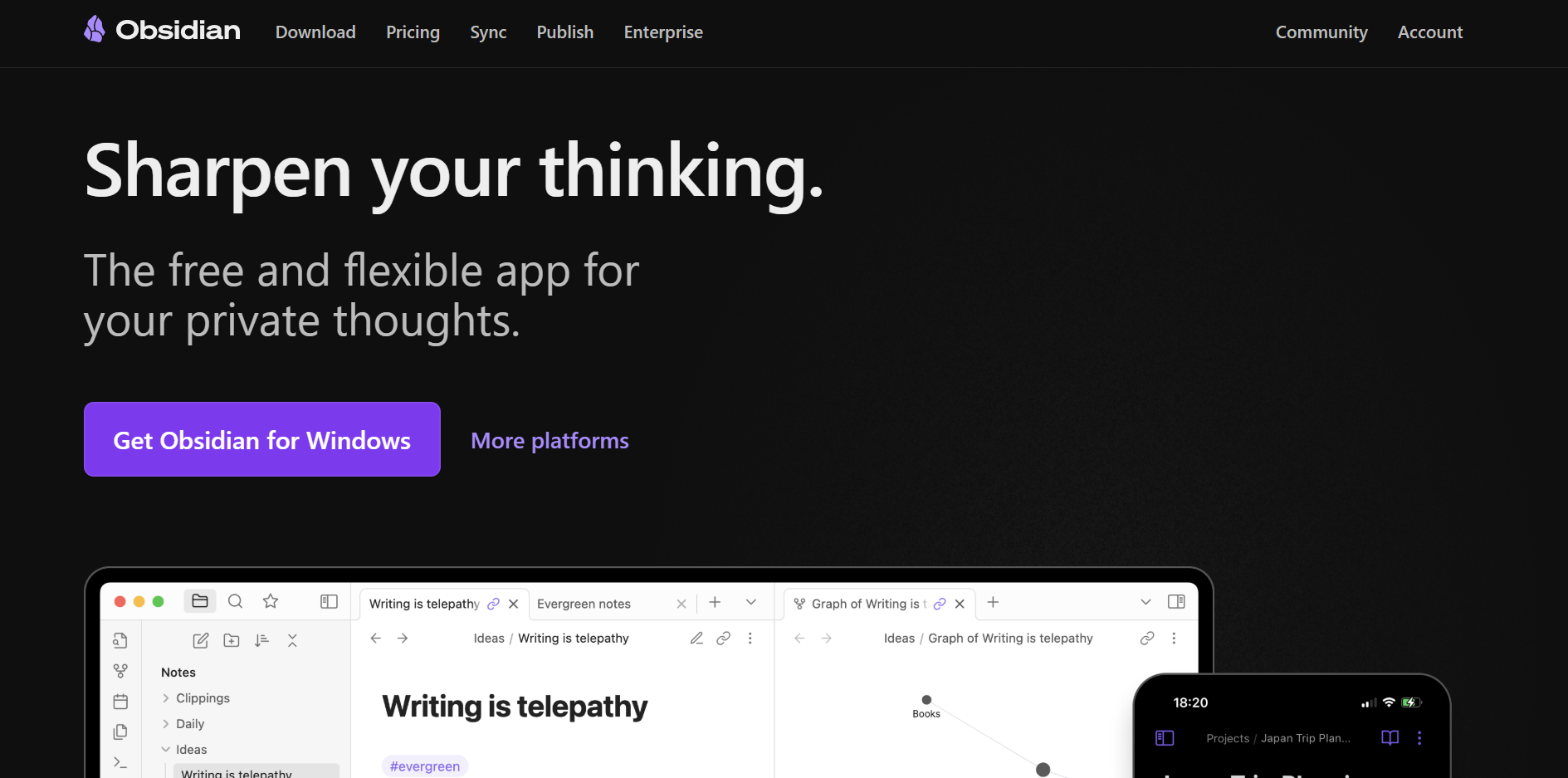

Obsidian

簡単に言うと拡張性が高いノートアプリです!

ノートアプリといえばNotionやEvernoteなど色々ありますが

ObsidianにはKindleと連携することができるプラグインがあるのと、Markdown形式で保存されるため他のアプリでも扱いやすいのが特徴です。

NotebookLM

これは皆さんご存知の方も多いと思いますが、Googleが開発したAI搭載のノートツールです。

アップロードした資料やノートを、AIが直接読みに行き、要点をかいつまんだり質問に答えたりしてくれます!

導入手順

Obsidianをインストール

私はWindows版を使用しました

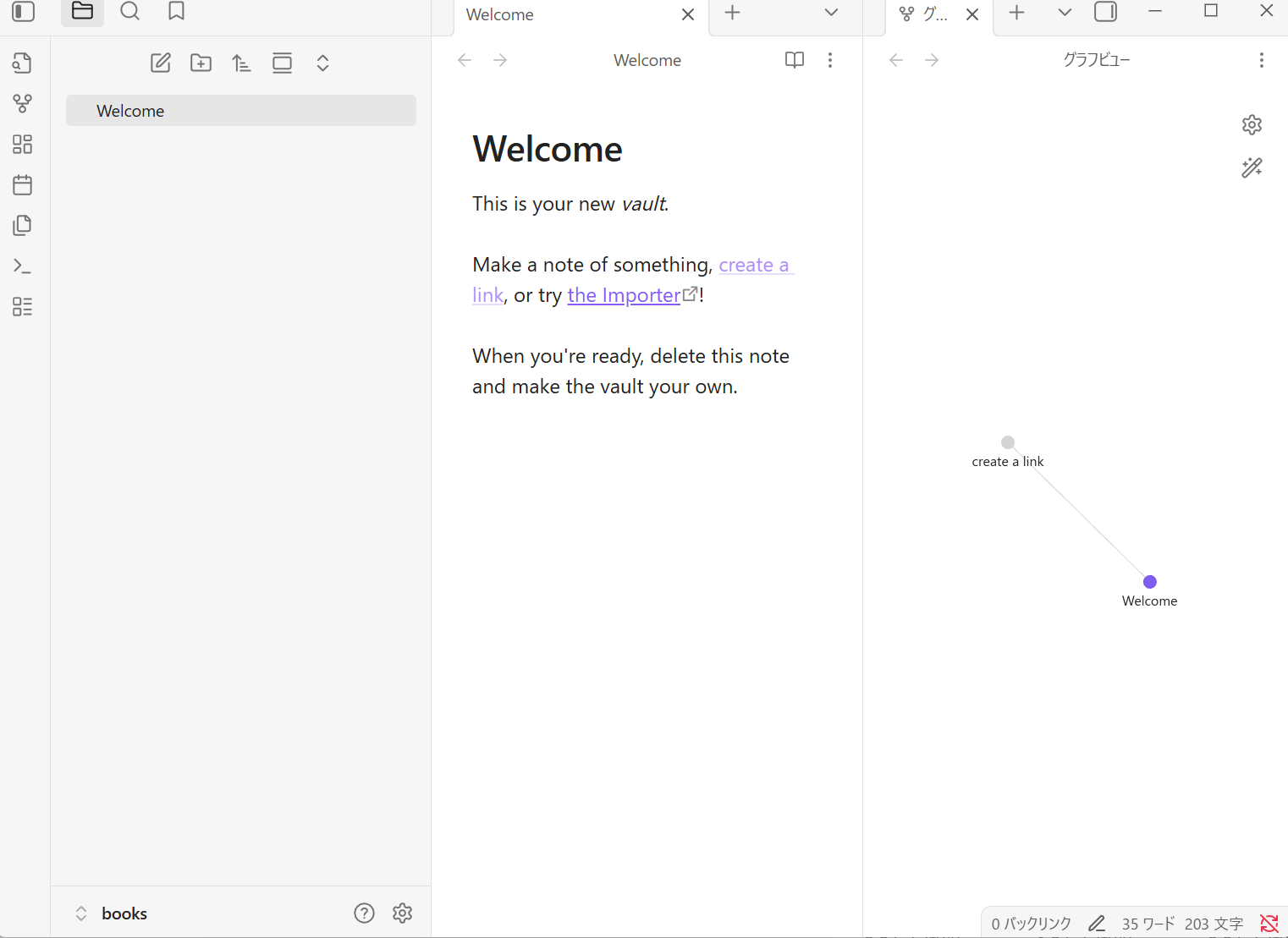

Vault(保管庫)を作成

インストールしたObsidianを起動させたらこんな感じ

例:booksという名前で保管庫を作成しました

作成したらこんな感じの画面が出ます。

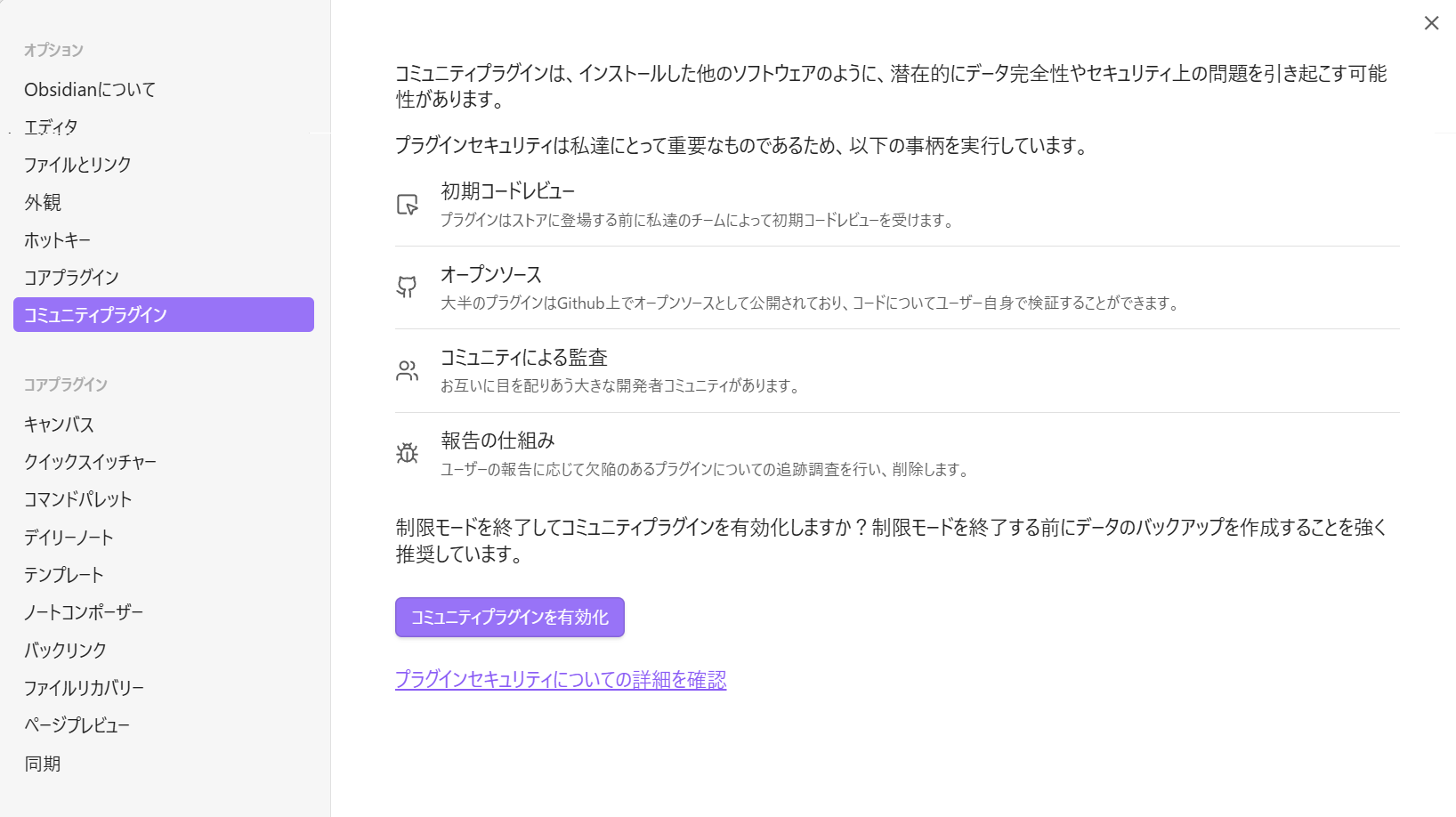

コミュニティプラグインを有効化

次にKindleと連携させるためのプラグインを導入しちゃいます!

設定からコミュニティプラグインを有効化して

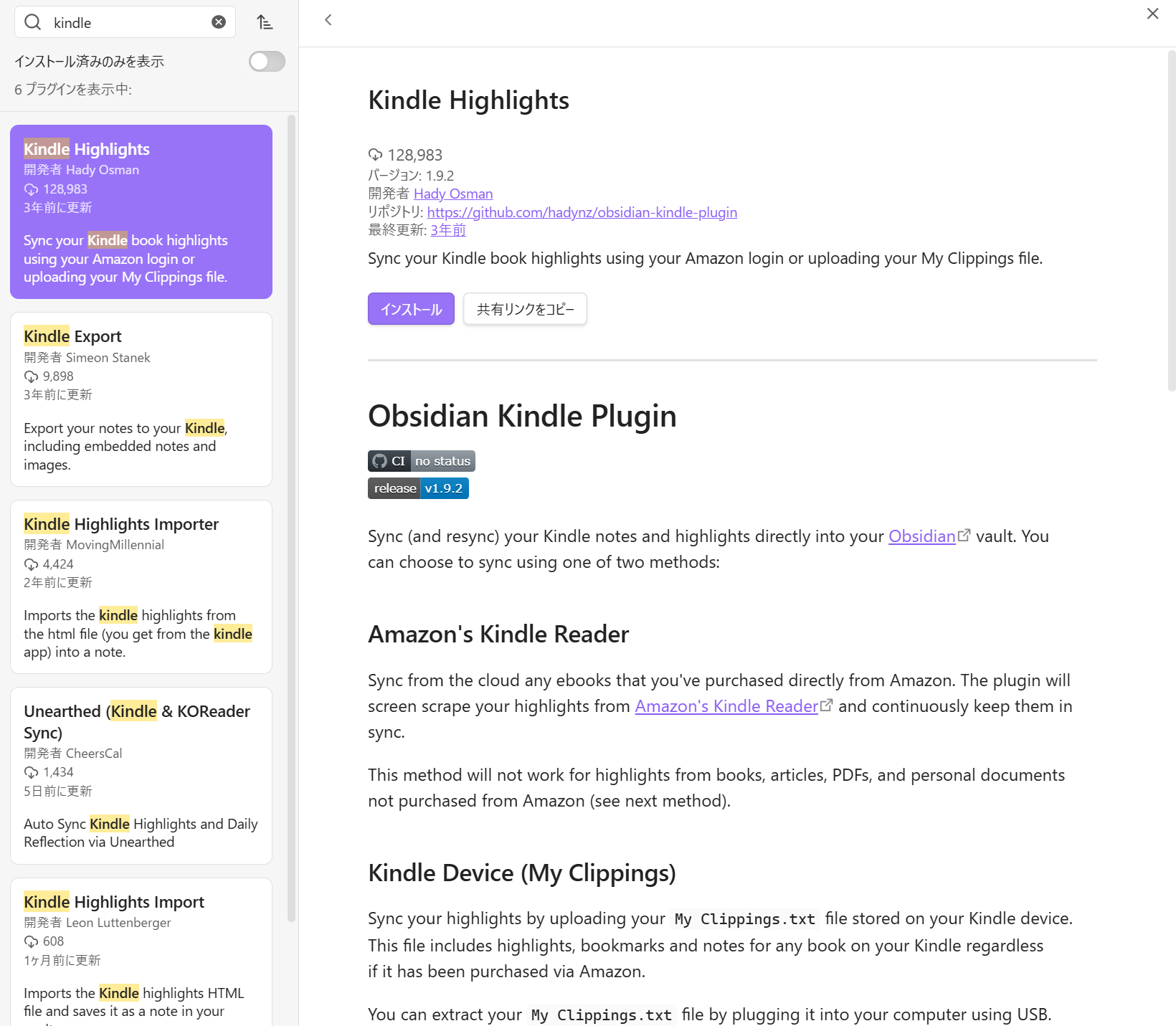

「Kindle Highlights」プラグインをインストール

プラグインの検索画面で「Kindle」を検索するとKindleのハイライトを読み込むプラグインが出てくるのでこれをインストール!

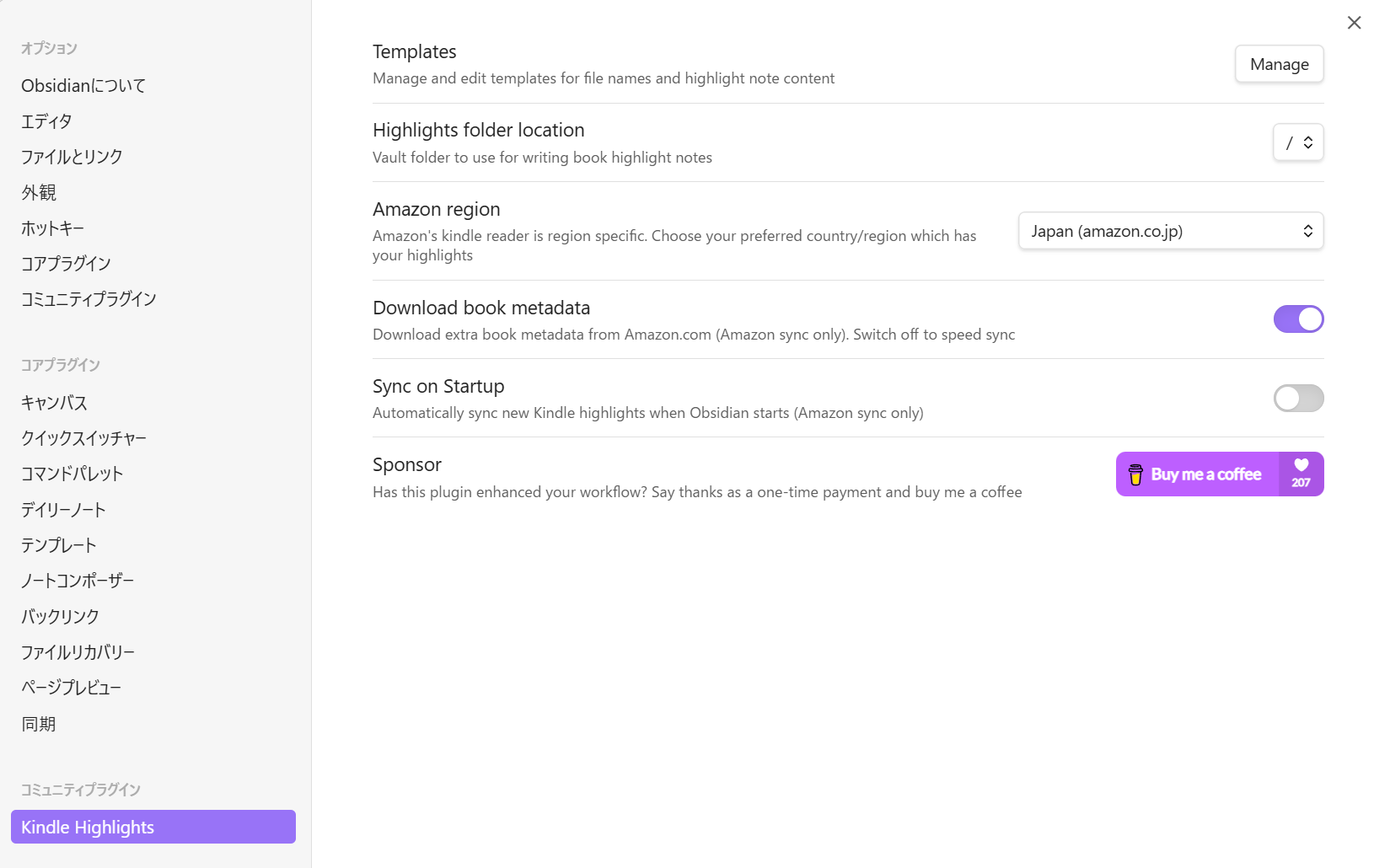

optionの設定

プラグインのインストール後はoptionで「Amazon Region」の設定を「Japan(amazon.co.jp)」にすれば同期ができるようです。

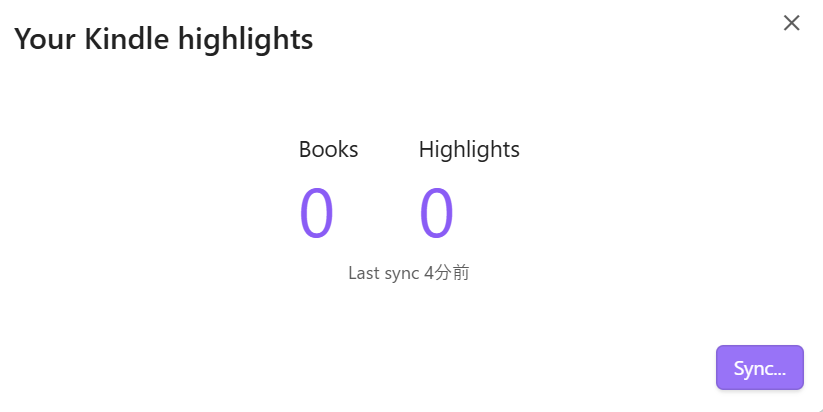

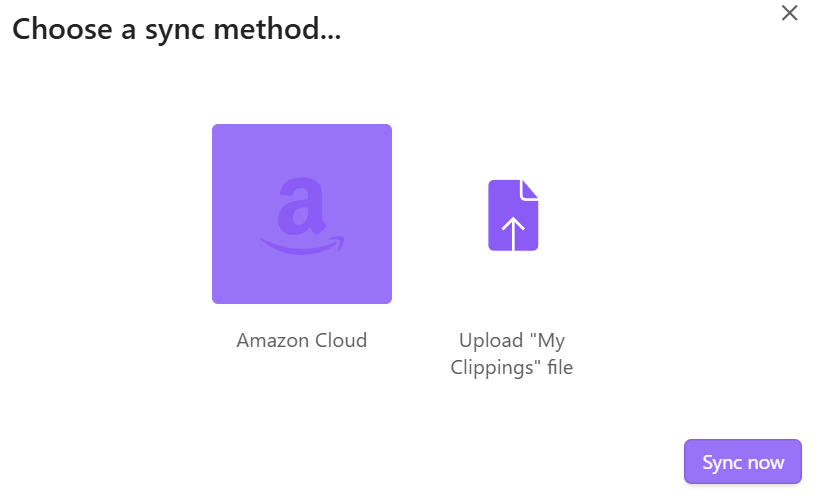

Kindleとの同期

ここの左の四角いボタンを押したらKindle Highlightsのプラグインが起動できて

syncボタンができてます。

ここでAmazonにログインですね!

で同期されるのを少し待つと….

こんな感じでKindle でハイライトしているところを読み込めるみたいです!

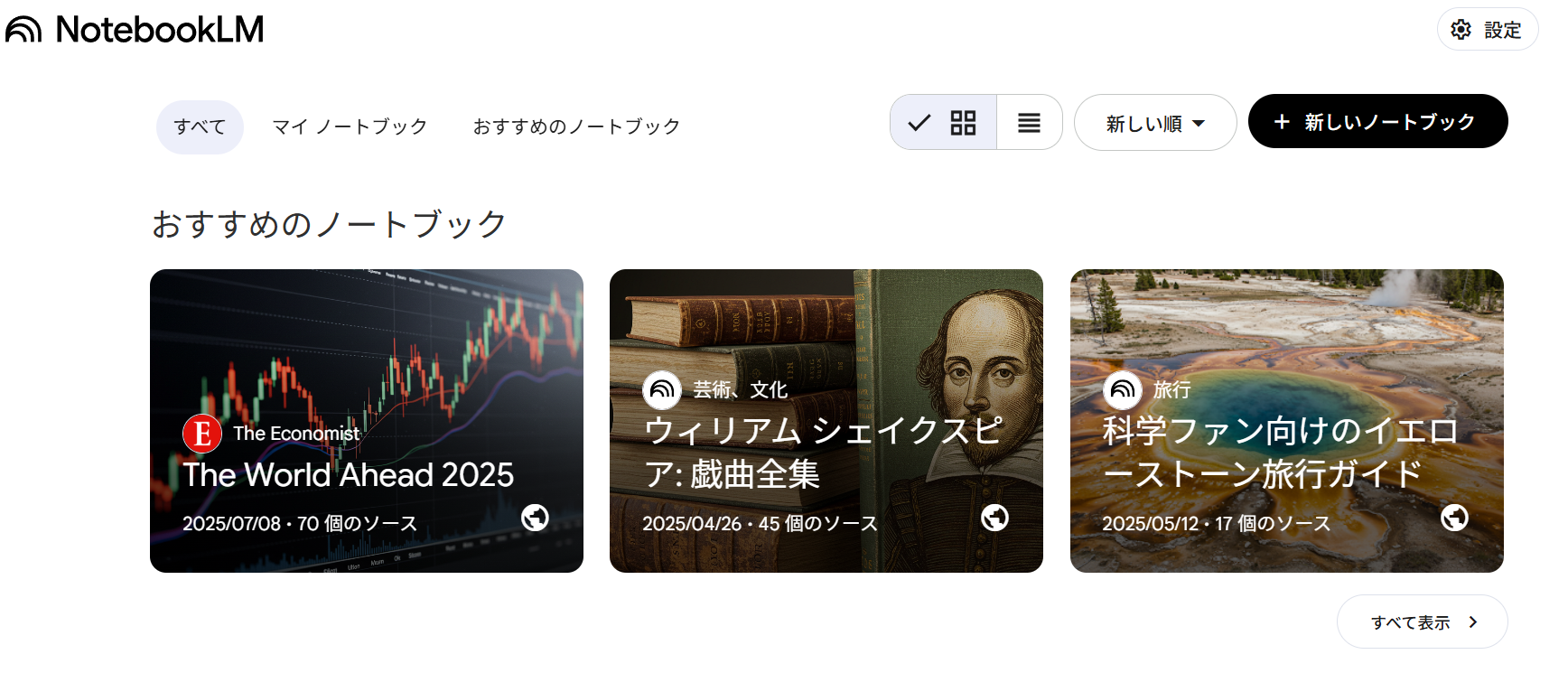

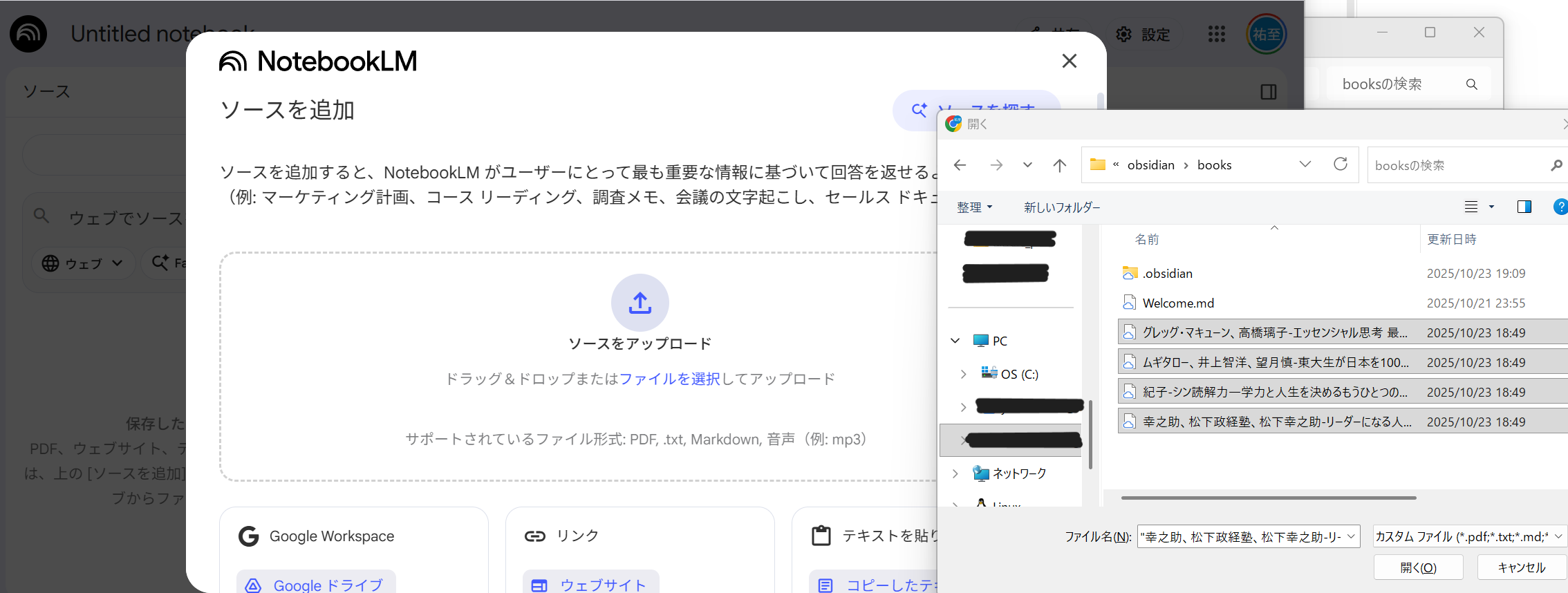

NotebookLMへアップロード

次にobsidianに取り込んだ内容をNotebookLMにアップロードしていきます。

新しいノートブックをクリックして先程、obsidianに読み込んだファイルをアップロードします!

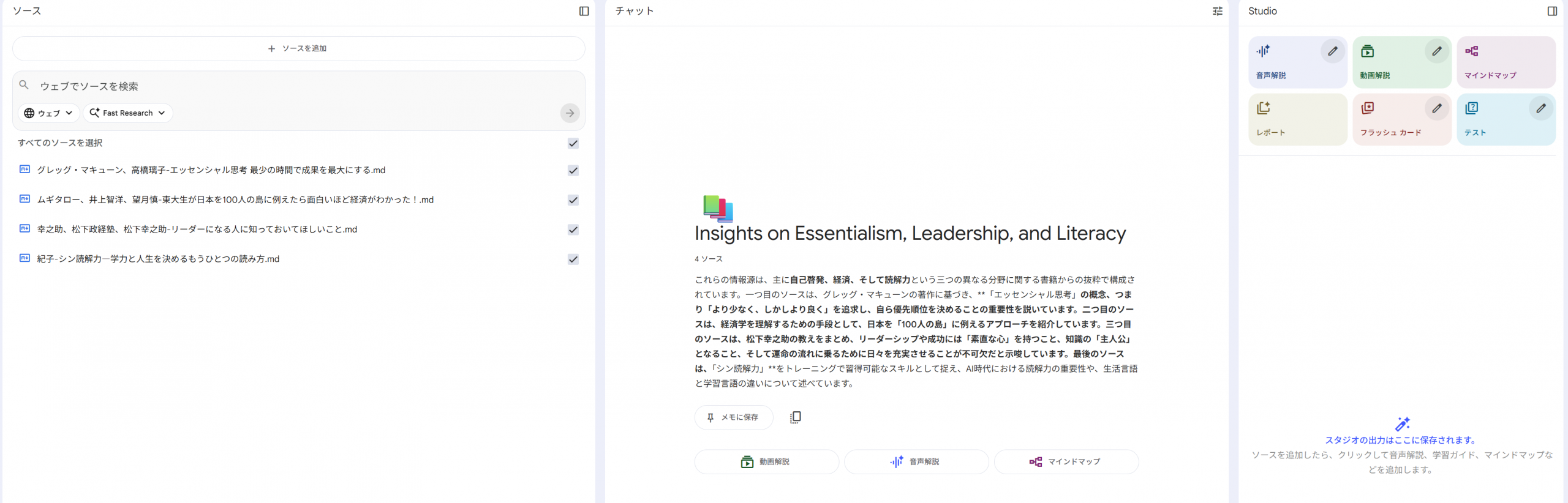

こんな感じで表示されたら取り込み完了です!

NotebookLMを使ってアウトプットを支援してもらう!

ここまでできればあとは煮るなり焼くなり好きにして良し!

AIと対話しながら理解を深めてもいいし、

マインドマップを作ったり、クイズ形式で復習したり、

動画解説のようにまとめてもらったり、使い方は本当に自由です。

私は主に、理解を深める目的で使っています。

質問して具体例を出してもらったり、自分の考えを整理する手助けをしてもらうことが多いです。

NotebookLMは、用意した資料を深く読み取り、「整理・要約・分析」してくれるのが得意なAIなので、かなり的確な回答を返してくれる印象です。

まだまだ使い方がわかっていないことも多いので、色々試しながら使っていこうと思います!

最後に

今回のブログで取り上げたAIは基本無料で使えます。

ただ、他に試してみたいAIがあるけど有料なんだよな~という場合は「AI 初回お試し制度」という福利厚生もあります!

他のブログで制度の詳細が紹介されていますので、興味のある方はぜひそちらもチェックしてみてください!

では冒頭で話した犬の写真をおいて終わりにします!

最後まで見ていただき、ありがとうございました!

一応関西人です